化学工学技士

| 2025年度 受験申込受付期間 |

2025年9月10日(水)~11月15日(土) 「化学工学技士(基礎)」の合格発表日の数日後まで受付いたします |

|---|---|

| 筆記試験日 | 2025年12月13日(土) ※2025年度より時期を変更しました ※合否は、2026年2月頃までにホームページ上で公表する予定です。 |

「化学工学技士」資格

化学工学技士は、化学工学を主とする専門的応用能力を必要とする“モノづくり”に関連する業務を自己の判断で責任を持って遂行する能力を有する者を化学工学会が認定する資格です。“モノづくり”に関連する業務:研究、開発、設計、計画、解析、評価、保守、安全、運転管理、建設、プロジェクト管理、情報処理

「化学工学技士」受験要件

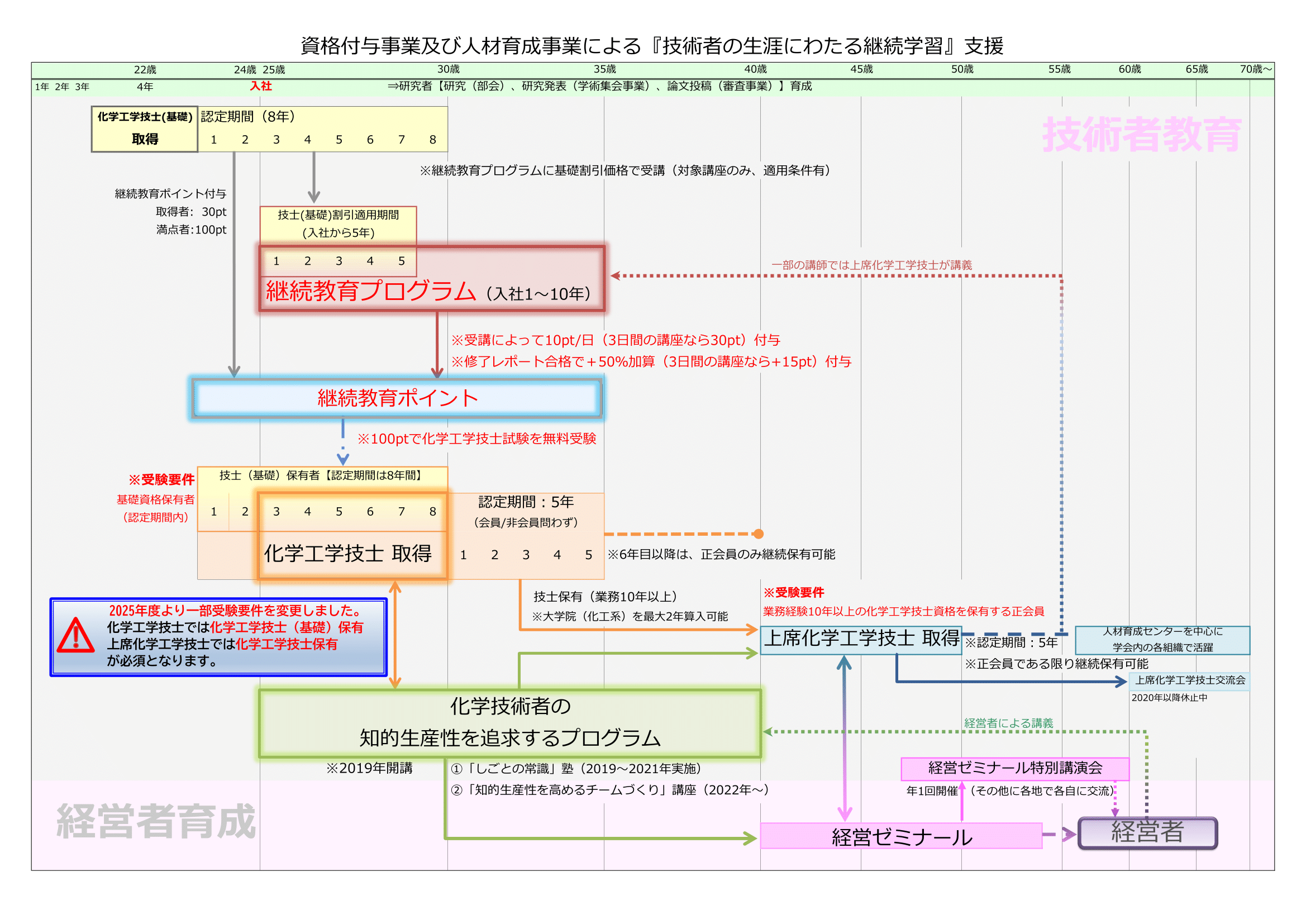

「化学工学技士(基礎)」保有者 (2025年度から制度を変更いたしました)実務経験年数は問いません。

受験申込の際に「化学工学技士試験 受験票兼本人確認書」( WORD(準備中)、 PDF(準備中))を添付してください。

「化学工学技士」試験の内容

筆記試験により審査します。実務経験3~10年程度の能力が目安となります。(「継続教育」各講座修了レポートと同レベルです)

筆記試験

筆記試験では、化学工学一般、専門知識、及び、その応用能力があるかを試験します。2025年度から受験要件が変わり、「化学工学技士(基礎)」の保有が必須となり、従来の第一部試験は実施しないことになりました。

「化学工学技士(基礎)」を保有しない方は「化学工学技士(基礎)」試験を受験いただきます。

また従来の第二部試験を2分割して休憩時間を設けます。

新「第一部試験」は12:50~14:20の90分、新「第二部試験」は14:40~16:40の120分としました。

新第一部(90分)

課題解決・設計問題【3題解答(内1題必須)】(60点)「化学工学技士」として業務で遭遇する問題を解決するために必要な基本的知識や対応の仕方などを問う。

数値を議論し、化学工学的な思考を問う問題1題(必須)も含む。

(休憩)

新第二部(120分)

用語説明【3題選択回答】(15点)「化学工学技士」として知っていて欲しい技術用語の説明、および、実務での使用例を簡潔に記述。下記の技術分野で使われる用語の中から選択解答。

| 技術分野 | 専門技術 | |

|---|---|---|

| 1 | 「統合化学工学」 | 技術管理、リスクマネジメント、技術教育、プロジェクトマネジメント、LCA/LCE(ライフサイクルアセスメント/エンジニアリング)、プロセス評価、IoT |

| 2 | 流動・伝熱・撹拌などの技術 | 流動、伝熱、撹拌、蒸発、凝縮、乾燥、調湿 |

| 3 | 分離技術 | 蒸留、吸収、放散、吸着、膜分離、晶析、抽出、固液分離 |

| 4 | 反応技術 | 反応器設計、触媒、燃焼、マイクロリアクター |

| 5 | 粉体技術 | 分級、造粒、粉体混合、輸送、貯蔵、粉塵爆発、自然発火 |

| 6 | プロセス研究・開発 | R&D、スケールアップ |

| 7 | プロセス設計・技術 | プロセスシステム設計、プロセス制御、プロセスIT、プロセスシミュレーション(定常、ダイナミック、CFD、モデル化) |

| 8 | プラント設計・建設 | 機器設計、配管設計、材料選定、プラント建設 |

| 9 | プラント運転・設備管理・装置材料 | プラント運転、設備管理、装置材料、最適運転、トラブルシューティング |

| 10 | 資源・エネルギー | 資源開発、エネルギー効率化、省エネルギー、再生エネルギー、原子力 |

| 11 | 環境・安全 | 環境対応装置、環境アセスメント、安全工学、HSE |

| 12 | バイオ・医療・食品 | 生物プロセス、生物分離、発酵、遺伝子操作、製薬プロセス、食品化学工学 |

| 13 | 新素材・加工技術 | 新材料製造、ナノテクノロジー、薄膜製造、高分子成形加工 |

「化学工学技士」として関心を持って欲しい技術課題や技術動向についての見解を自らの実務経験に照らし合わせて論述。

新技術、安全、環境、資源・エネルギー分野や人材育成などについて、与えられた課題の中から1課題を選択し、小論文(1200字以内)を作成。

合格者に対して、評価(S、A、B、C)を設けて、本人にフィードバックいたします。

過去の試験問題

受験対策講座

「継続教育」各講座は「化学工学技士」試験対策に適した講座です。継続教育プログラム一覧はこちら

「化学工学技士」資格の認定期間と更新

合格と同時に「化学工学技士」として台帳に登録されます。登録事項に変更が生じた場合は連絡ください。「化学工学技士」の認定期間は5年間です。5年経過時点に個人会員であれば在会期間中は認定期間が継続されます。ただし退会すると失効します。

CPDポイントの登録は2017年度より任意となりました。CPDガイドラインはこちら

「化学工学技士」資格の失効と取消

以下のいずれかに該当する場合に、「化学工学技士」資格を失効するか、取り消されます。- 5年間の認定期間以降は、退会とともに資格は失効します。

- 虚偽・不正の事実に基づいて登録をした場合、資格を取り消すことがあります。

- 化学工学会から除名処分を受けた場合、資格は取り消されます。

「化学工学技士」資格のメリットとその他の特典

- 化学工学を主とする専門的応用能力を持っていることをアピール可能

- Professional Chemical Engineerとして海外でも活躍可能

その他にも以下のような特典もございます - 「知的生産性を高めるチームづくり」講座に一般の方の半額で参加可能

費用

※2025年度より受験要件に「化学工学技士(基礎)」保有が加わりました。詳細はこちらをご確認ください。| 受験料[消費税10%込] | |

|---|---|

| 「化学工学技士(基礎)」資格を有する 正会員、海外正会員、学生会員、永年会員、シニア会員 |

11,000円 (本体10,000円 + 消費税1,000円) |

| 「化学工学技士(基礎)」資格を有する 上記会員以外の方 |

26,400円 (本体24,000円 + 消費税2,400円) |

入会はこちら